Sessione I

La sessione ha affrontato l’affascinante argomento della Cardiostimolazione, ed in particolare le nuove tecniche di stimolazione nate con lo scopo di migliorare la performance cardiaca nel paziente con scompenso cardiaco e non solo.

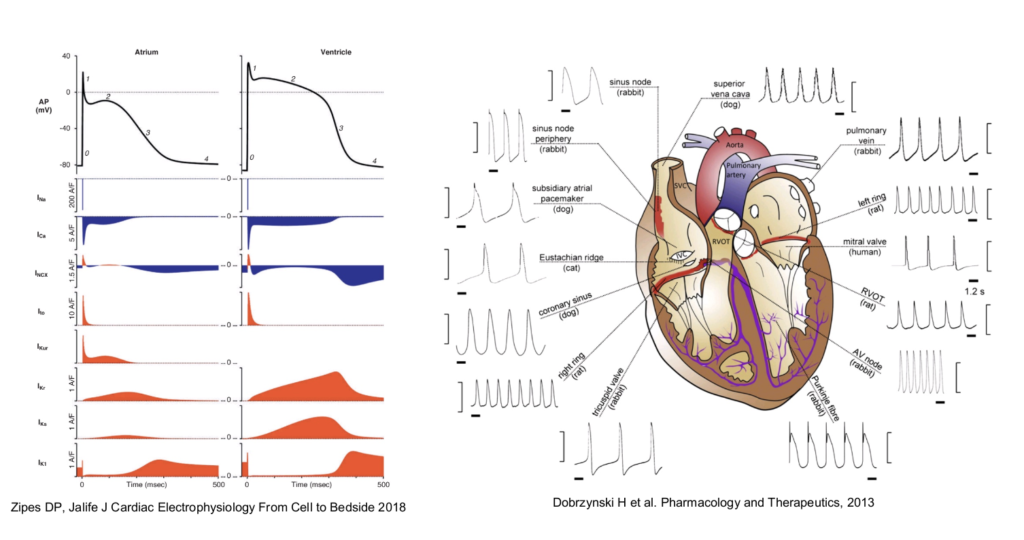

Per primo ha preso parola il Dottor Davide Ciliberti, con una minuziosa introduzione relativa all’anatomia ed alla fisiologia del sistema di conduzione.

La seconda relatrice è stata la Dottoressa Lina Mancantoni, che ha esposto una brillante relazione sul pacing del sistema di conduzione (CSP), in funzione del recente Consensus EHRA sull’argomento. Il pacing del sistema di conduzione comprende il pacing a livello del fascio di His, della branca sinistra nel suo tronco principale, e la stimolazione fascicolare. Per stimolazione dell’area della branca sinistra si intende invece non solo il pacing della branca sinistra in sé, ma anche quello del versante settale sinistro (che non tocca il sistema di conduzione); mentre per deep septal pacing si intende la stimolazione profonda a livello del setto interventricolare, con elettrocatetere che non si affaccia sul versante sinistro, e quindi senza il minimo ritardo destro prodotto dalla precoce attivazione del ventricolo sinistro.

La sede di pacing determina differenti morfologie elettrocardiografiche del QRS elettroindotto, in particolare in termini di morfologia nelle derivazioni periferiche e di distanza che intercorre tra lo spike e l’inizio del QRS.

Ma perché perseguire la stimolazione del sistema di conduzione? La CSP offre vantaggi importanti in termini di preservazione della conduzione atrio-ventricolare e della sincronia di contrazione ventricolare, e quindi verosimilmente in termini di performance cardiaca, cui consegue un miglioramento nei sintomi e nella prognosi dei pazienti con e senza scompenso cardiaco. In effetti si tratta della modalità di stimolazione più fisiologica possibile, come facilmente evidenziabile dalla morfologia elettrocardiografica del QRS, spesso praticamente sovrapponibile a quella non elettroindotta sia in termini di depolarizzazione che di ripolarizzazione.

Tramite il pacing del sistema di conduzione è anche possibile ripristinare la sincronia di contrazione, ossia correggere anomalie della conduzione intra-ventricolare come il blocco di branca sinistra (BBS), poiché il posizionamento dell’elettrocatetere ventricolare a valle del sito di blocco permette di ottenere una stimolazione con QRS stretto e temporanee onde T da memoria elettrica.

Ma quale è la migliore fra le varie tecniche di CSP? Non esiste ancora una risposta definitiva a questa domanda, e rimaniamo in attesa dei numerosi trial randomizzati attualmente in corso, ma di certo il pacing del sistema di conduzione sembra essere migliore rispetto a quello convenzionale, permette di mantenere o ripristinare la sincronia di contrazione cardiaca, e appare sempre più come una metodica fattibile e sottoposta ad esponenziale evoluzione anche e soprattutto grazie all’ottimizzazione dei materiali a disposizione del Cardiologo.

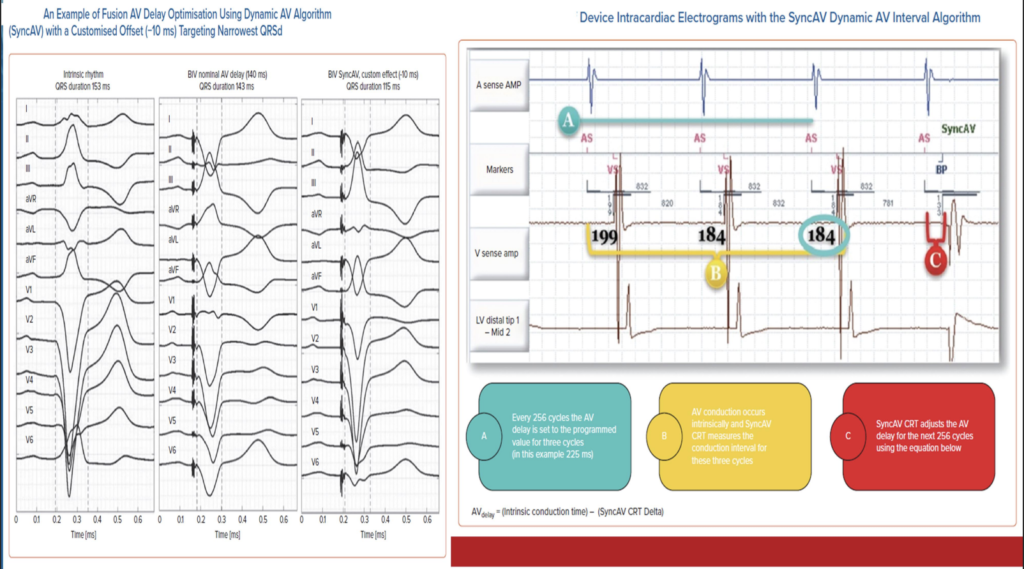

La relazione successiva è stata quella del Dottor Domenico Catanzariti relativa al Fusion Pacing, ossia la modalità di erogazione di terapia di resincronizzazione volta a preservare la conduzione AV e l’attivazione ventricolare mediata dalla branca destra. Questa tecnica, anche grazie ad algoritmi di ottimizzazione dinamica degli intervalli AV e VV, diversi a seconda della casa produttrice, si pone l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sincronia di contrazione attraverso una stimolazione contestuale del ventricolo sinistro e destro, con conseguente beneficio emodinamico e clinico.

Endpoint surrogato del successo della tecnica, e della sua capacità di resincronizzare elettricamente e meccanicamente i ventricoli, è il restringimento del QRS.

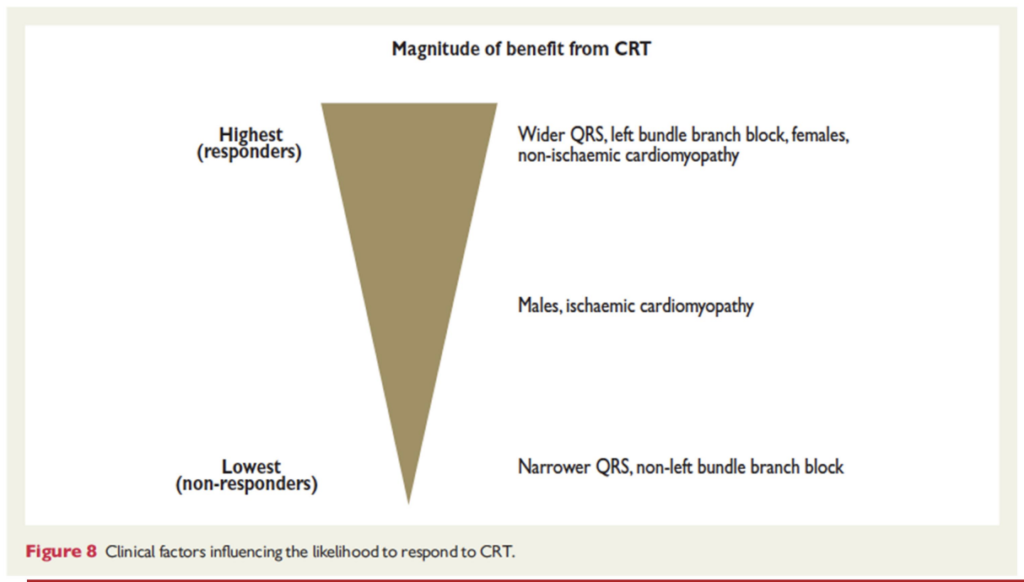

Tale tecnica, come la CRT classica, sembra garantire il maggiore beneficio per pazienti di sesso femminile, con QRS a morfologia BBS non estremamente slargato, e con funzione ventricolare sinistra non estremamente compromessa.

Il miglioramento della sincronia di contrazione sembra correlare, tra le altre cose, con la riduzione del rischio di fibrillazione atriale di nuova insorgenza.

Dulcis in fundo, la sessione è stata chiusa dalla Dottoressa Nadia Aspromonte, che ha esposto in merito all’impianto di device per la modulazione della contrattilità cardiaca (CCM).

Questo dispositivo è pensato per i pazienti con scompenso cardiaco allo stadio C (secondo la classificazione americana) ed FE 25-45% (migliori risultati nella fascia 35-45%, a prescindere dall’eziologia della cardiopatia sottostante), che nonostante terapia medica ottimizzata sono soggetti ad un rischio residuo non trascurabile, ma non possiedono le indicazioni per l’impianto di ICD (magari per età avanzata) o CRT (per esempio pazienti con QRS stretto). Lo scopo anche in questo caso è il raggiungimento della remissione di malattia ed il miglioramento della qualità di vita, oltre che potenzialmente della prognosi.

La terapia di CCM altro non è che un device dotato di batteria ricaricabile, che agisce mediante erogazione periodica durante la giornata, da parte di un catetere posizionato a livello del setto interventricolare, di uno stimolo al di sotto della soglia eccitatoria, nel periodo refrattario assoluto cellulare, cui consegue l’aumento del calcio intracellulare e quindi della contrazione, che si propaga alle cellule circostanti.

I risultati si verificano in 3 diverse fasi:

- Rapida: azione immediata con aumento della contrattilità a livello della zona adiacente al catetere, e miglioramento del rilasciamento;

- Intermedia: dopo ore o settimane si verifica un rimodellamento che si estende a tutto il ventricolo e anche alle camere atriali, con riduzione della fibrosi e dell’attività simpatica;

- Lungo termine: nei pazienti responders si verifica un’azione globale su tutto il ventricolo, con rimodellamento inverso e normalizzazione genetica (in termini di espressione della proteina fetale).

Ciò si traduce in un rapido miglioramento della classe funzionale del paziente e quindi della qualità di vita.

Ma in quale momento della storia naturale della malattia bisognerebbe pensare all’impianto di un dispositivo di CCM? Sicuramente in una fase di peggioramento dello scompenso, ma quando questo ancora non è divenuto terminale.

I risultati attuali sono promettenti, ed in futuro probabilmente l’impianto di dispositivi di CCM si inserirà in una fase precoce della malattia, come se fosse un agente inotropo che non consuma O2.

Sessione II

La sessione precedente continua con argomenti assolutamente coerenti anche in questa seconda sessione.

Ad introdurre la sessione è in questo caso il Dottor Grigorios Katsouras, grande esperto di stimolazione del sistema di conduzione, che ha discusso circa il confronto fra stimolazione fisiologica (CSP) e terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT).

La CRT è nota per essere maggiormente efficace in termini di riduzione del rischio combinato di mortalità cardiovascolare e riospedalizzazioni per insufficienza cardiaca soprattutto in alcune categorie di pazienti (donne, cardiopatia non ischemica, con QRS >130 msec e BBS), meno efficace in altre (uomini, con cardiopatia ischemica), o addirittura dannosa in alcuni contesti (come nel caso di pazienti con QRS stretto).

La CSP si propone come una modalità di stimolazione potenzialmente utile per un numero maggiore di pazienti, e ha dimostrato di essere non inferiore alla CRT. In effetti la CSP potrebbe essere anche superiore rispetto alla CRT in termini di miglioramento della frazione di eiezione e restringimento del QRS (in caso di QRS largo di partenza), con conseguente beneficio clinico.

Anche per i pazienti con QRS stretto, mentre la CRT sembra essere deleteria, il CSP sembra fornire ottimi risultati in termini di miglioramento della performance cardiaca e conseguentemente della sintomatologia, seppure con lieve aumento (non significativo) della durata del QRS all’elettrocardiogramma.

Successivamente la Dottoressa Paola Vaccaro ci ha introdotti al mondo della telemedicina, branca della medicina che consente un monitoraggio da remoto dei pazienti non soltanto in merito al funzionamento dei device di cui sono portatori, ma anche in relazione a parametri clinici fisiologici e patologici che correlano con il loro stato di salute. Tali informazioni possono favorire un miglioramento nella gestione diagnostica e terapeutica di varie patologie cardiovascolari, riducendo al contempo i costi e gli accessi in ospedale.

Il miglioramento delle tecnologie ha permesso di semplificare sia la fase di raccolta che di trasmissione dei dati, fino ad arrivare all’impiego di applicazioni su smartphone attraverso cui i pazienti possono trasmettere al loro medico informazioni sul loro stato di salute in maniera semplice e rapida.

Di recente pubblicazione sono le nuove linee guida nazionali per la telemedicina, importante riferimento circa la regolamentazione del suo impiego, che prevedono l’erogazione di servizi minimi come televisite, teleconsulto/teleconsulenza, telemonitoraggio e teleassistenza. Definiscono inoltre sia le competenze che devono possedere gli operatori sanitari che erogano la telemedicina, sia le condizioni minime che devono possedere i pazienti per poterne usufruire, senza dimenticare l’aspetto importantissimo della tutela della privacy.

La nuova prospettiva a riguardo è senz’altro rappresentata dall’introduzione dell’intelligenza artificiale. Per esempio, un recente studio ha confrontato il lavoro di esperti elettrofisiologi con quello di un algoritmo di intelligenza artificiale (chiamato Willem, in onore dell’inventore dell’elettrocardiografia, appunto W. Einthoven), in relazione alla discriminazione di aritmie di pazienti portatori di loop recorder; l’algoritmo si è dimostrato assolutamente in grado di discriminare gli episodi aritmici in maniera affidabile e con elevata accuratezza diagnostica, semplificando al contempo il lavoro grazie allo screening dei falsi allarmi.

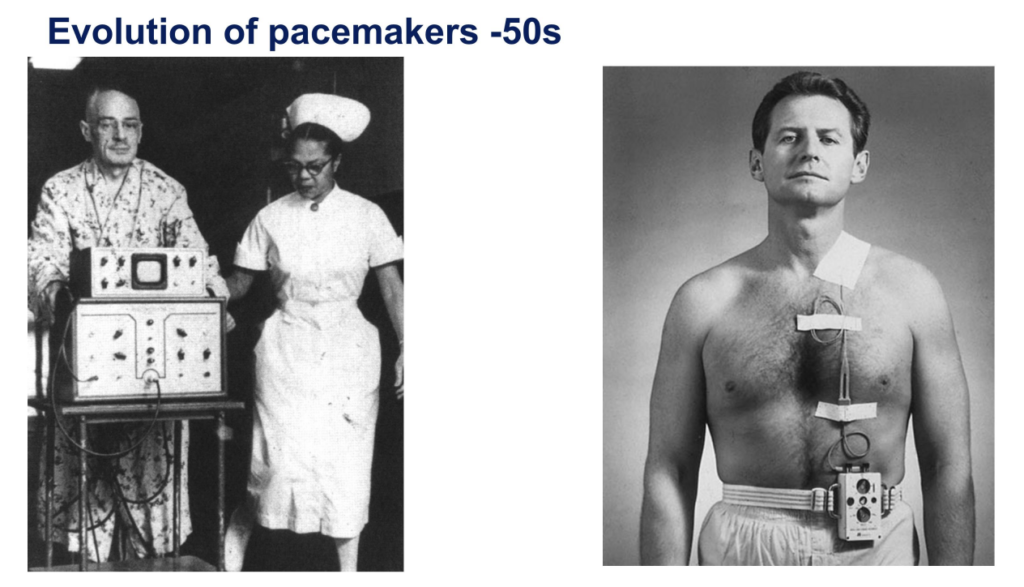

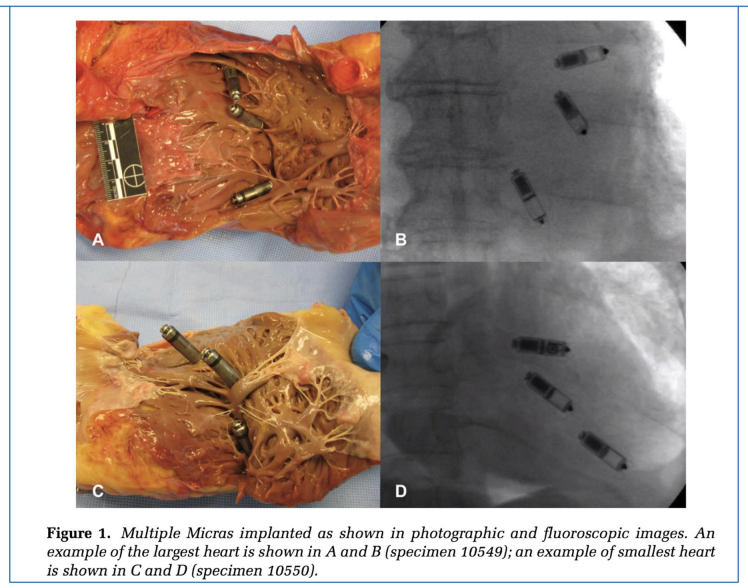

Ultima relazione di questa interessante sessione è quella del Dottor Matteo Baroni, relativa all’impiego dei pacemaker (PM) leadless, grande passo in avanti se si pensa che il punto di partenza della cardiostimolazione sono stati dei grandi macchinari esterni cui il paziente era collegato temporaneamente.

Come è noto, i pacemaker leadless sono dei device privi di elettrocateteri, che integrano il dipolo di stimolazione, la batteria e i circuiti elettronici, in un dispositivo di dimensioni poco maggiori di una compressa di farmaco. Il dispositivo più largamente impiegato è dotato di un sistema di fissazione passiva, mentre di recente è stato introdotto in commercio anche un sistema a fissaggio attivo (mediante vite), pensato per essere eventualmente ricatturato.

L’indicazione all’impianto di un pacemaker “senza fili” si ha in classe di raccomandazione IIa per pazienti con problematiche di accesso vascolare o con rischio infettivo aumentato, dal momento che le piccole dimensioni e l’assenza di elettrocateteri si associano ad un rischio di endocardite di gran lunga inferiore ai sistemi convenzionali transvenosi, seppure non nullo. La sua diffusione è però stata tale che, ad oggi, l’impianto di un PM Leadless è pensabile anche semplicemente valutando la preferenza del paziente e la sua aspettativa di vita, sebbene con una classe di indicazione inferiore da linee guida (IIb), e comunque al termine di un percorso condiviso. Ciò è vero soprattutto per i pazienti più giovani, che in genere vanno incontro a maggiori limitazioni psicofisiche in seguito all’impianto di un PM transvenoso, con un maggiore peggioramento della qualità di vita, ed hanno un maggiore rischio di frattura o malfunzionamento degli elettrocateteri nel corso del tempo. La relazione con la lunga aspettativa di vita di pazienti giovani sembra non essere più un problema, in un’epoca in cui loro batteria sembra avere una durata superiore ai 10 anni, e con la prospettiva di brevettare ottimali tecniche di “ripescaggio” dei device, che comunque possono essere lasciati in situ e affiancati da nuovi dispositivi simili (verosimilmente fino ad un numero di 3-4 generatori in un cuore normale).

In questo contesto le future direzioni, oltre all’estensione delle indicazioni di impianto, sono relative alla futura possibilità di posizionamento di uno stimolatore leadless anche in atrio, con conseguente upgrade a stimolazione bicamerale, dal momento che i device saranno in grado di comunicare fra di loro in wireless; al pacing leadless del sistema di conduzione o CRT; al miglioramento della generazione di corrente e della durata della batteria, con possibilità di utilizzare batterie che impiegano lo stesso movimento cardiaco per la generazione di corrente (una sorta di energia rinnovabile!), batterie ad ossigeno o glucosio sanguigni, o addirittura batterie nucleari con isotopi in nichel (senza problemi di radioattività in caso di rottura nel cuore) potenzialmente molto più durature; infine all’associazione sullo stesso paziente tra dispositivi come PM magari del sistema di conduzione, ICD, e sensori in arteria polmonare, capaci di comunicare tra loro.